「東京の大手企業に就職したいけど、自分の学校の偏差値で大丈夫かな…」

「憧れの企業に入るために、どのくらいの偏差値が必要なんだろう」

就職活動では、企業によって求める学歴や偏差値の基準が大きく異なります。

そこで今回は、東京の主要企業における就職偏差値の最新データを徹底的に分析してみました。

この記事では、就活を控えた学生の方に向けて、

- 東京の大手企業の就職偏差値ランキング

- 業界別の偏差値傾向

- 偏差値に頼らない就活成功のポイント

について、筆者の就活支援の経験を交えながら解説しています。

偏差値は参考指標の一つに過ぎません。

あなたの強みを活かした就活を実現するためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

結論、東京の就職偏差値ランキングは以下のとおりです。

オンラインで内定獲得ができる!?

最短2週間のスピードで内定が獲得できる!リクルートや楽天系などの企業もあるので、人気企業に就活したい人におすすめ。

就職支援実績52,341名

プロから無料で「ES添削」が受け放題!面接対策も無料でしてくれるので、就活を始めるならまずはUZUZに登録!

東京の就職偏差値ランキング総合一覧

東京の就職偏差値ランキングは、就職活動における企業の人気度や採用難易度を数値化した重要な指標です。

この指標は、企業の採用実績、選考倍率、待遇条件、将来性など、多角的な評価基準に基づいて算出されています。

以下では、2025年最新の就職偏差値ランキングを、SSランクからEランクまで7段階に分けて詳しく解説していきます。

| ランク | 偏差値 | 代表的な企業例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SS | 78以上 | マッキンゼー、三菱商事、ゴールドマン・サックス | 高い給与、狭き門、高度なスキル要求 |

| S | 75以上 | 三井物産、キーエンス、武田薬品工業 | 大手企業、高待遇、競争率高 |

| A | 70以上 | キヤノン、パナソニック、NTTデータ | 優良企業、安定性、高待遇 |

| B | 66以上 | 三井不動産、アサヒビール、三菱電機 | 競争率高、充実した福利厚生 |

| C | 61以上 | 双日、戸田建設、JTB | 安定した業績、グローバル展開 |

| D | 56以上 | 東京海上日動システムズ、三井住友トラストシステム&サービス | 安定感のある優良企業、充実した福利厚生 |

| E | 50以上 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング、東京建物、日本ユニシス | 優良中堅企業、ワークライフバランス重視 |

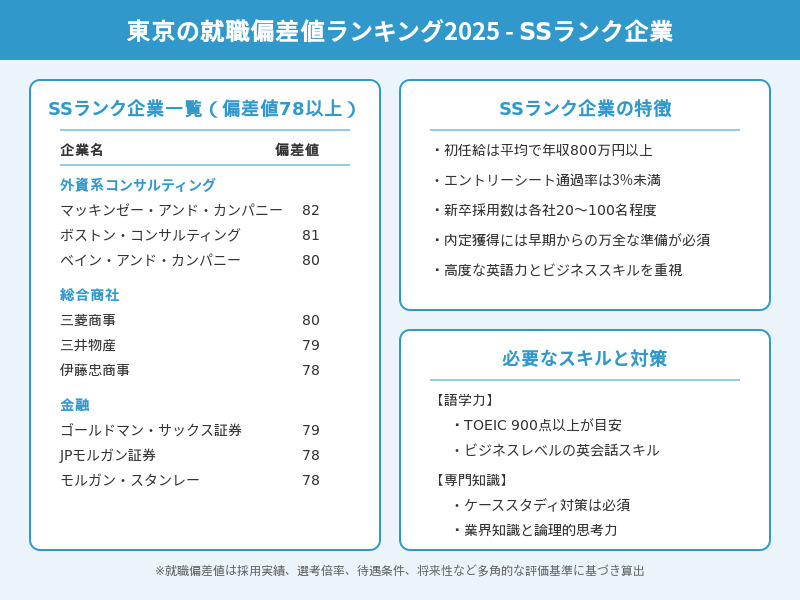

SSランク(偏差値78以上)企業

東京の就職市場において、SSランク企業は最高峰の存在として知られています。

トップを走るのは、世界的な名声を誇るマッキンゼー・アンド・カンパニーで、就職偏差値は驚異の82を記録しました。

その後に続くのは、ボストン・コンサルティング・グループやベイン・アンド・カンパニーといった外資系コンサルティングファームでしょう。

日系企業では、三菱商事が偏差値80を誇り、総合商社のトップに君臨しています。

続いて三井物産や伊藤忠商事も、偏差値78以上の高水準をキープ。

金融業界では、ゴールドマン・サックス証券が偏差値79と、圧倒的な人気を集めました。

これらSSランク企業の初任給は、平均で年収800万円以上に達することも。

2025年卒の採用でも、エントリーシート通過率は3%未満という厳しい競争が予想されます。

新卒採用数は各社20〜100名程度と限られており、内定獲得には早期からの万全な準備が必須となるでしょう。

SSランク企業の多くは、高度な英語力とビジネススキルを重視する傾向にあります。

TOEIC900点以上や、ケーススタディの対策は必須の要件です。

Sランク(偏差値75以上)企業

偏差値75以上のSランク企業は、日本を代表する大手企業が名を連ねています。

三菱商事、三井物産、伊藤忠商事といった総合商社は、高い給与水準と充実した福利厚生を誇ります。

キーエンスやソニーグループなどのテクノロジー企業も、高い技術力と成長性から人気の就職先となっているでしょう。

金融業界では、三井住友銀行やみずほフィナンシャルグループが安定した業績を維持しています。

製薬業界の武田薬品工業や、コンサルティング業界のマッキンゼーも、グローバルな事業展開と専門性の高さから学生の注目を集めました。

これらの企業の2024年の採用倍率は平均で30倍以上に達し、内定獲得の難易度は年々上昇する一方です。

Sランク企業への就職を目指すなら、インターンシップへの早期参加が重要なポイントになるはずです。

また、ESや面接での企業研究の深さも、選考通過の大きな判断材料となっています。

Aランク(偏差値70以上)企業

Aランク企業には、偏差値70以上の優良企業が多数存在します。

三菱商事や三井物産といった総合商社は、この層の代表格でしょう。

大手メーカーでは、キヤノンやパナソニックが該当し、安定した業績と高い技術力を誇ります。

金融業界からは、三井住友銀行やみずほフィナンシャルグループなどのメガバンクが名を連ねていますね。

IT業界では、NTTデータやSoftBankが、高い給与水準と充実した福利厚生を提供しています。

外資系企業では、P&GやGEなどが、グローバルな活躍の場を用意しました。

これらの企業は、年間休日が125日以上で、平均年収も750万円を超える待遇を実現。

新卒採用における競争倍率は平均で30倍を記録し、高い人気を集めています。

就職活動では、インターンシップへの早期参加が内定獲得の近道となるでしょう。

Bランク(偏差値66以上)企業

偏差値66以上のBランク企業は、高い競争率と優れた待遇を両立した存在です。

代表的な企業として、三井不動産、日本生命保険、アサヒビール、三菱電機などが挙げられましょう。

これらの企業の初任給は平均で月額25万円前後となり、年間賞与も4.5ヶ月分程度を期待できます。

福利厚生も充実しており、社宅制度や保養所の利用、充実した研修制度なども完備されています。

採用選考では、SPI試験で概ね70%以上の得点が必要となるでしょう。

面接では、論理的思考力や協調性、リーダーシップなどを重視した質問が展開されます。

内定獲得には、自己分析と企業研究を徹底的に行う必要があるでしょう。

就職活動では、エントリーシートの作成に1社あたり平均10時間以上かけることが推奨されます。

また、OB・OG訪問を積極的に活用し、企業の実態把握に努めることも重要なポイント。

Cランク(偏差値61以上)企業

偏差値61以上65以下のCランク企業には、大手商社の双日や総合建設会社の戸田建設が該当します。

双日は年間売上高約4兆円を誇る大手商社で、2023年の採用実績は約200名でした。

安定した業績と充実した福利厚生が特徴的な企業群です。

このランクには、日本ゼオンやDIC、東ソーといった化学メーカーも多く含まれています。

これらの企業は高い技術力と研究開発力を持ち、グローバルな事業展開を行っているのが特徴でしょう。

サービス業界では、JTBやHISなどの大手旅行会社が該当。

観光産業の回復に伴い、採用を強化する傾向にあります。

2024年度の採用予定数は、JTBが約300名、HISが約150名となっています。

金融分野では、新生銀行やあおぞら銀行などの準大手銀行が含まれ、堅実な経営と専門性の高い金融サービスを提供しています。

IT業界からは、TISやSCSKといったシステムインテグレーターが名を連ねました。

デジタルトランスフォーメーション需要の高まりを受け、業績は好調な推移を見せています。

Dランク(偏差値56以上)企業

Dランク企業は、偏差値56以上の安定感のある優良企業群です。

代表的な企業として、東京海上日動システムズや三井住友トラストシステム&サービスが挙げられましょう。

このランクには、東京都内に本社を構える中堅企業が多く集まっています。

年間売上高は300億円から1000億円規模で、従業員数は500人から2000人程度の企業が中心となるでしょう。

給与水準は、大卒初任給で月給22万円から24万円が相場です。

福利厚生も充実しており、住宅手当や家族手当などの各種手当も整備されています。

就職活動では、エントリーシート通過率が25%前後となり、最終面接での内定率は40%程度となることが一般的。

毎年安定した採用枠を確保しているため、就活生からの人気も高いものです。

採用選考では、SPIなどの適性検査に加え、グループディスカッションや個人面接が実施されます。

特に面接では、自社の事業内容や将来性について、具体的な質問が投げかけられることが多いでしょう。

業界研究と企業分析は入念に行う必要があります。

Eランク(偏差値50以上)企業

偏差値50以上のEランク企業は、就活生にとって十分に魅力的な選択肢です。

このランクには、東京都内に本社を構える従業員1000人以上の優良中堅企業が数多く含まれています。

代表的な企業として、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、東京建物、日本ユニシスなどが挙げられるでしょう。

給与水準は、大卒初任給で月給22万円前後が一般的な相場となっています。

福利厚生も充実しており、有給休暇の取得率は平均70%以上を記録。

ワークライフバランスを重視する企業が多いため、残業時間も月平均20時間程度に抑えられた職場環境が特徴的です。

選考プロセスは比較的オーソドックスで、書類選考→適性検査→1次面接→2次面接→最終面接という流れが標準的なパターンとなりました。

内定獲得の競争率は平均して10倍程度。

大手企業の選考に比べると、じっくりと個々の学生と向き合う面接スタイルを採用している点が特徴的でしょう。

知名度は高くなくても、安定した経営基盤と成長性を備えた優良企業が数多く存在します。

業界2位や3位のポジションで堅実な経営を続ける企業も、このランクには多く含まれているのです。

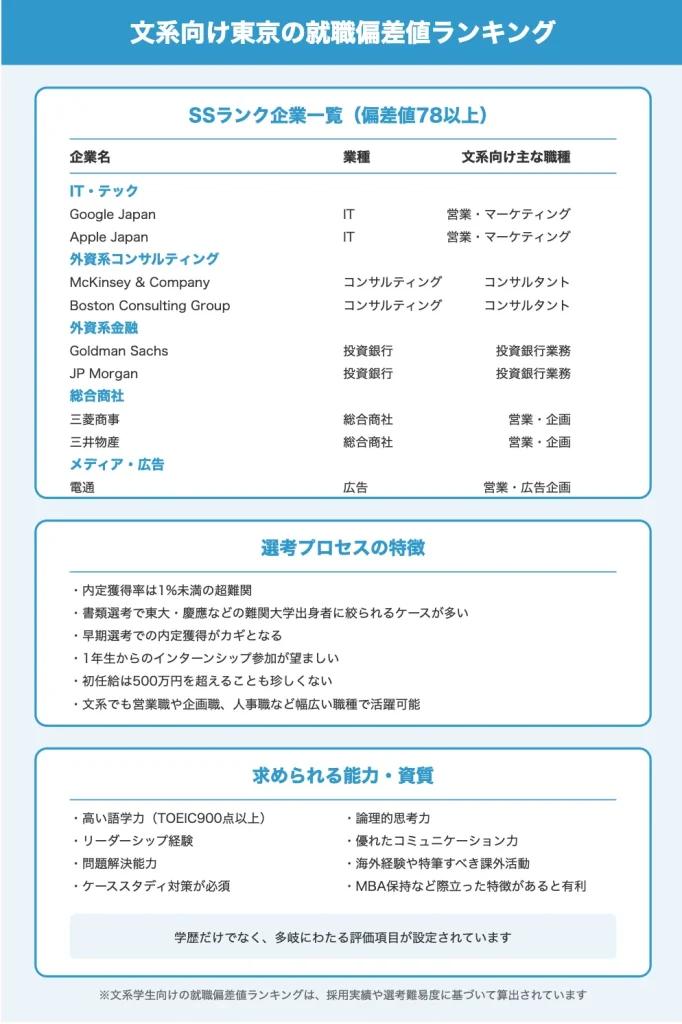

文系向け東京の就職偏差値ランキング

文系学生の就職先として、東京には魅力的な企業が数多く集まっています。

文系の学生は、営業職や企画職、人事職など、幅広い職種で活躍できる可能性を秘めているため、業界や企業選びの選択肢が豊富です。

以下で、文系学生に人気の高い企業を偏差値ランク別に詳しく解説していきます。

| ランク | 偏差値 | 代表的な企業例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SS | 78以上 | Google Japan、McKinsey & Company、Goldman Sachs | 超難関、高給、高度なスキル要求 |

| S | 75以上 | 三菱商事、JR東日本、三井物産 | 大手、高待遇、激しい競争 |

| A | 70以上 | みずほFG、キヤノン、ソフトバンクグループ | 優良企業、安定性、高待遇 |

| B | 66以上 | 双日、日産自動車、サイバーエージェント | 充実した福利厚生、ワークライフバランス |

| C | 61以上 | アサヒビール、ヤマハ発動機、大和証券 | 大手、安定基盤、挑戦しやすい |

| D | 56以上 | 東京エレクトロンデバイス、マブチモーター、オープンハウス | 優良中堅、安定成長、手厚い待遇 |

| E | 50以上 | 日本システムウエア、アルプス技研 | 中堅、安定経営、挑戦しやすい |

SSランク(偏差値78以上)企業

東京の就職偏差値ランキングにおいて、SSランクに位置する企業は、就活生の憧れの的です。

トップクラスの企業として、Google Japan、McKinsey & Company、Goldman Sachsが挙げられましょう。

これらの企業の初任給は500万円を超えることも珍しくありません。

SSランク企業の選考プロセスは極めて厳格で、書類選考の時点で東大や慶應などの難関大学出身者に絞られるケースが多いでしょう。

内定獲得率は1%未満という超難関企業も存在します。

採用基準は、学歴だけでなく、語学力やリーダーシップ、問題解決能力など、多岐にわたる評価項目が設定されています。

特にMcKinseyでは、ケーススタディの解決力が重視されるため、徹底的な対策が必要です。

SSランク企業への就職を目指すなら、1年生からのインターンシップ参加が望ましく、早期選考での内定獲得がカギとなるでしょう。

また、TOEIC900点以上やMBA保持者など、際立った特徴を持つことも有利に働きます。

Sランク(偏差値75以上)企業

Sランク企業は、東京の就職市場において極めて高い競争力を持つ存在です。

三菱商事や三井物産といった総合商社、JR東日本などの大手運輸企業がこのカテゴリーに位置しています。

これらの企業の初任給は総じて高水準で、三菱商事では月給27万円以上を提示するケースも珍しくありません。

選考プロセスは非常に厳格で、書類選考の通過率は平均して5%程度となっているでしょう。

面接では論理的思考力や課題解決能力が重視され、グループディスカッションでは高度な議論展開が求められます。

内定を勝ち取るためには、早期からの準備が不可欠。

3年生の夏インターンシップへの参加が事実上の必須条件となっています。

ESでは自己分析に基づく具体的なエピソードの記載が重要となり、面接では業界知識や企業研究の深さが問われることでしょう。

採用実績を見ると、東京大学や慶應義塾大学といった難関大学の学生が多く、TOEIC800点以上の語学力を持つ学生も目立ちます。

ただし、学歴だけでなく、課外活動やインターンシップでの実績も重視される傾向にあるのが特徴的です。

Aランク(偏差値70以上)企業

偏差値70以上のAランク企業には、多くの優良企業が名を連ねています。

三菱商事や三井物産といった大手商社は、安定した業績と高い年収水準を誇ります。

金融業界では、みずほフィナンシャルグループやSMBCグループなどのメガバンクが該当し、充実した福利厚生を完備。

IT業界からは、ソフトバンクグループやNTTデータが選ばれ、デジタル時代をリードする存在として注目を集めています。

製造業では、キヤノンやソニーグループなどの世界的企業が含まれ、高い技術力と国際競争力を持つことが特徴です。

これらの企業の2024年の新卒採用倍率は平均20倍前後となり、内定獲得の難易度は非常に高いでしょう。

選考では、高度な専門知識やビジネスレベルの英語力が求められることが一般的。

また、インターンシップへの参加が内定への近道となることも。

Aランク企業の平均初任給は30万円を超え、年間休日も125日以上と働き方改革も進んでいます。

これらの企業で働くことは、将来のキャリアパスを広げる大きな強みとなるはずです。

Bランク(偏差値66以上)企業

Bランク企業は、偏差値66以上70未満に位置する優良企業群です。

大手商社の双日や、金融業界では三井住友トラスト・ホールディングスが該当します。

製造業からは、日産自動車やコマツといった世界的な企業名が並びましょう。

IT業界では、DeNAやサイバーエージェントなどの成長企業が含まれており、若手エンジニアから人気を集めています。

不動産業界からは、三井不動産レジデンシャルや住友不動産が名を連ねました。

これらの企業の初任給は、総合職で月給25万円前後に設定されているケースが多いでしょう。

福利厚生も充実しており、住宅手当や家族手当などの各種手当も手厚く用意されています。

就職活動では、エントリーシートの通過率が15%程度、最終面接での内定率は30%前後となる傾向にあります。

インターンシップへの参加は、選考でアドバンテージになるケースも。

早期から準備を進めることをお勧めします。

採用数は1社あたり100名前後と、SSランクやSランク企業と比べて採用枠に余裕があるのが特徴的。

ワークライフバランスを重視する学生からの支持も厚く、毎年激戦区となっています。

Cランク(偏差値61以上)企業

偏差値61以上のCランク企業には、アサヒビール、ヤマハ発動機、大和証券グループ本社などが該当します。

これらの企業は、年間売上高が5000億円を超える大手企業が中心となっているでしょう。

従業員数は5000人以上を抱え、安定した経営基盤を持つ企業が多いのが特徴的です。

新卒採用では、毎年200人以上の採用枠を設けている企業がほとんどでしょう。

競争率は20倍前後と、SSランクやSランクの企業と比べると比較的チャレンジしやすい水準となっています。

初任給は月額25万円前後で、年間賞与も4ヶ月分程度を支給する企業が一般的です。

福利厚生面では、独身寮や社宅の完備、充実した研修制度、育児・介護支援制度など、手厚いサポート体制を整えた企業が多く存在します。

残業時間は月平均20〜30時間程度に抑えられ、ワークライフバランスにも配慮した企業文化が根付いているところがほとんど。

就職活動では、SPIなどの適性検査に加え、2回程度の個人面接、グループディスカッションなどが実施されます。

内定獲得には、業界研究や企業分析を入念に行い、志望動機を明確に説明できる準備が求められるでしょう。

Dランク(偏差値56以上)企業

Dランク企業は、偏差値56以上60未満の企業群に位置づけられます。

このランクには、東京エレクトロンデバイス(偏差値59.8)やマブチモーター(偏差値58.5)といった優良企業が名を連ねています。

年間売上高が1000億円を超える企業も多く存在し、安定した経営基盤を持つ企業がずらりと並んでいます。

就活生からの人気も高く、2023年度の平均応募倍率は15倍前後となっているでしょう。

福利厚生も充実しており、住宅手当や家族手当などの各種手当も手厚く設定されています。

初任給は大卒で月額23万円前後が相場となりました。

このランクの企業は、大手企業の子会社や業界2番手以下の企業が多いのが特徴です。

株式会社オープンハウス(偏差値57.2)やTIS株式会社(偏差値56.8)など、成長性の高い企業も含まれているため、将来性という観点でも魅力的な選択肢となるはずです。

新卒採用数も比較的多く、毎年100名以上を採用する企業も珍しくありません。

就活では、ESと面接の両方で高い準備が求められます。

特に面接では、企業研究の深さや志望動機の具体性が重視されるため、入念な対策が必要でしょう。

Eランク(偏差値50以上)企業

Eランク企業は、偏差値50以上55未満の企業群に位置づけられます。

このランクには、東京都内に本社を置く中堅企業が数多く含まれており、安定した経営基盤を持つ企業が目立ちます。

具体的には、従業員数300人から1000人規模の企業が中心でしょう。

給与水準は、大卒初任給で月額21万円から23万円程度が一般的となっています。

福利厚生も充実しており、年間休日は120日前後を確保する企業が多いでしょう。

このランクの代表的な企業として、日本システムウエア(従業員数約2,300人)やアルプス技研(従業員数約4,000人)が挙げられます。

中小企業でありながら、特定の分野で高い技術力や専門性を持つニッチトップ企業も少なくありません。

就職活動では、倍率が3倍から10倍程度と比較的挑戦しやすい水準となっています。

業界研究と自己分析をしっかり行えば、内定獲得の可能性は十分にあるはずです。

特に、技術力や成長性を重視する学生にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

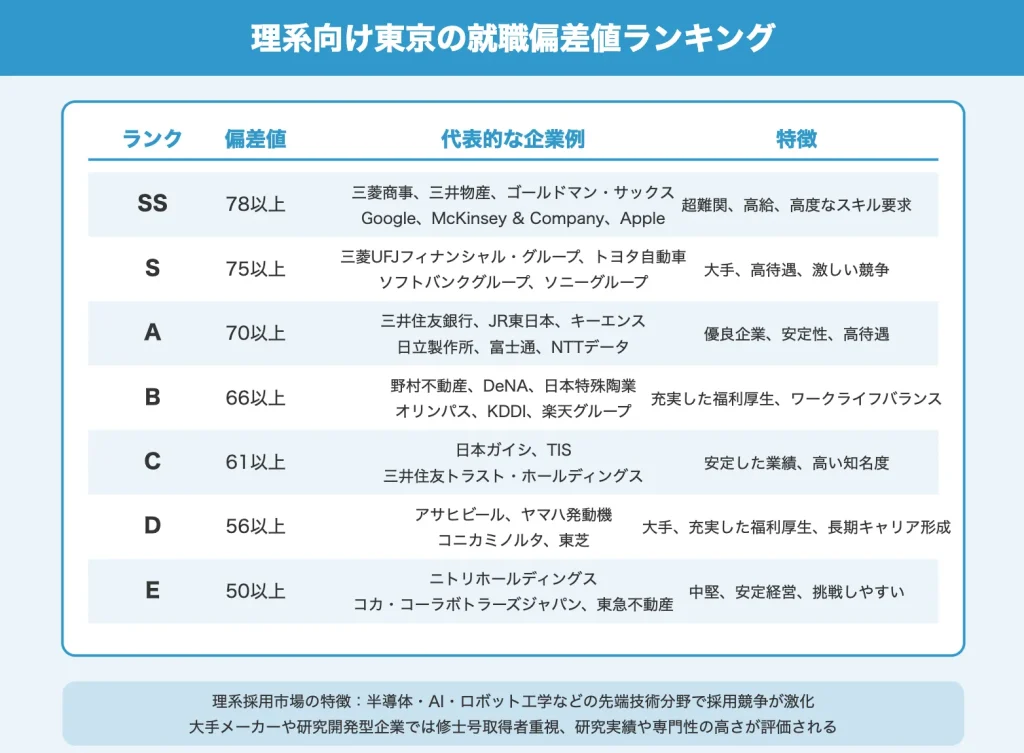

理系向け東京の就職偏差値ランキング

理系学生の就職市場において、東京の大手企業は高い技術力と研究開発力を求める傾向が強まっています。

特に半導体やAI、ロボット工学などの先端技術分野では、理系人材の採用競争が年々激化しており、企業の偏差値も上昇傾向にあります。

大手メーカーや研究開発型企業では、修士号取得者の採用を重視する企業が増加しており、研究実績や専門性の高さが評価されるケースが目立ちます。

以下で、理系学生向けの就職偏差値ランキングを各ランク別に詳しく解説していきます。

| ランク | 偏差値 | 代表的な企業例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SS | 78以上 | 三菱商事、三井物産、ゴールドマン・サックス | 超難関、高給、高度なスキル要求 |

| S | 75以上 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ、トヨタ自動車、ソフトバンクグループ | 大手、高待遇、激しい競争 |

| A | 70以上 | 三井住友銀行、JR東日本 | 優良企業、安定性、高待遇 |

| B | 66以上 | 野村不動産、DeNA、日本特殊陶業 | 充実した福利厚生、ワークライフバランス |

| C | 61以上 | 日本ガイシ、TIS、三井住友トラスト・ホールディングス | 安定した業績、高い知名度 |

| D | 56以上 | アサヒビール、ヤマハ発動機、JR東日本 | 大手、充実した福利厚生、長期キャリア形成 |

| E | 50以上 | ニトリホールディングス、コカ・コーラボトラーズジャパン、東急不動産 | 中堅、安定経営、挑戦しやすい |

SSランク(偏差値78以上)企業

東京の就職市場において、SSランクに位置する企業は極めて限られた存在です。

三菱商事や三井物産といった総合商社、ゴールドマン・サックスなどの外資系投資銀行がこのカテゴリーに該当しています。

これらの企業の初任給は平均で400万円を超え、年収1000万円以上も夢ではありません。

採用選考では、東大や慶應、早稲田といった難関大学の学生が主なターゲットとなるでしょう。

2023年度の採用実績を見ると、SSランク企業の内定者の約8割が旧帝大や早慶上智の出身者で占められました。

選考プロセスは非常に厳格で、書類選考の時点で95%以上が振り返られる現状です。

面接では、論理的思考力やグローバルな視点での課題解決能力が徹底的に問われます。

McKinsey & Companyでは、ケース面接で世界水準の分析力が要求されるケースも。

SSランク企業への就職を目指すなら、学生時代から海外インターンシップやビジネスコンテストへの参加が重要なアドバンテージになります。

TOEICスコア900点以上、簿記2級以上の資格保有は、今や当たり前の条件となっているのが現状です。

Sランク(偏差値75以上)企業

東京の就職偏差値Sランクに位置する企業群は、日本を代表する優良企業が名を連ねています。

三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友銀行といったメガバンクは、偏差値75.5前後の高水準を維持しているでしょう。

大手商社では三井物産や伊藤忠商事が該当し、いずれも偏差値75.2を記録しました。

製造業界からは、トヨタ自動車が偏差値75.8という高スコアを誇ります。

コンサルティング分野では、アクセンチュアやデロイトトーマツコンサルティングが注目の的です。

IT業界からは、偏差値75.3のソフトバンクグループが代表格となっています。

これらの企業は、新卒採用における倍率が軒並み100倍を超える激戦区。

年収は新卒でも400万円以上が期待でき、福利厚生も充実した環境が整備されているのが特徴的。

知名度や社会的信用度も抜群で、転職市場での評価も非常に高い水準を保っています。

Aランク(偏差値70以上)企業

Aランク企業は、高い偏差値と優れた待遇を兼ね備えた存在です。

代表的な企業として、三井住友銀行(偏差値72.5)やJR東日本(偏差値71.8)が挙げられましょう。

これらの企業は、年間休日が125日以上で、平均年収も750万円を超える待遇を提供しています。

新卒採用における競争倍率は平均で25倍前後と非常に高く、内定を勝ち取るためには周到な準備が必要となります。

特に、SPIテストでは総合偏差値65以上を目指すべきでしょう。

採用選考では、グループディスカッションや個人面接など、複数の選考ステップが設けられています。

内定実績を見ると、早稲田大学や慶應義塾大学といった難関私大からの採用が目立つ傾向にあります。

福利厚生面では、独身寮完備や充実した研修制度、育児・介護支援など、手厚いサポート体制が整っているのが特徴的です。

キャリアパスも明確で、入社10年目までに管理職へ昇進するケースも珍しくありません。

Bランク(偏差値66以上)企業

Bランクの企業群は、偏差値66以上70未満に位置する優良企業が多数存在します。

野村不動産や東急不動産などの大手デベロッパーが該当し、安定した業績を誇っています。

IT業界では、DeNAやサイバーエージェントといった成長企業も含まれており、若手エンジニアの人気を集めています。

製造業では、日本特殊陶業やTDK、ダイキン工業などの専門性の高い企業が名を連ねており、高い技術力と世界シェアを持つ企業が目立つでしょう。

金融分野においては、三井住友トラストホールディングスや日本生命保険などの大手金融機関が該当します。

外資系企業では、アクセンチュアやPwCコンサルティングなどのコンサルティングファームが含まれ、グローバルな活躍の場を提供しています。

これらの企業は、年収や福利厚生も充実しており、ワークライフバランスにも配慮した制度を整えているのが特徴的です。

また、大手商社の関連会社や準大手メーカーなども、このBランクに多く属しています。

就職人気ランキングでも上位に位置することが多く、新卒採用での競争率は平均で20倍前後となることが一般的です。

採用選考では、高度な専門知識やビジネススキルが求められ、SPIなどの適性検査も難関となるケースが多いでしょう。

Cランク(偏差値61以上)企業

偏差値61以上65以下のCランク企業群には、安定した業績と高い知名度を誇る優良企業が多数存在します。

代表的な企業として、日本ガイシや日本特殊陶業などの名古屋に本社を置く大手メーカーが挙げられるでしょう。

IT業界では、TISやSCSKといった大手SIerが該当し、堅実な経営で定評があります。

金融分野では、三井住友トラスト・ホールディングスや野村不動産などが含まれ、安定した雇用環境を提供しています。

2023年度の採用動向を見ると、Cランク企業の平均初任給は月額25万円前後に設定されました。

福利厚生も充実しており、住宅手当や資格取得支援制度を完備する企業がほとんど。

就活生の間でも人気が高く、エントリーシートの提出数は1社あたり平均で3000件を超える状況です。

近年は、グローバル展開を積極的に進める企業が増加傾向にあり、英語力を重視する採用も目立ちます。

選考では、GD(グループディスカッション)を取り入れる企業が多く、コミュニケーション能力の高さが求められます。

内定獲得のポイントは、業界研究と企業分析を徹底的に行うことでしょう。

Dランク(偏差値56以上)企業

Dランク企業は、偏差値56以上の実力を持つ優良企業が多く集まっています。

具体的には、アサヒビール、ヤマハ発動機、JR東日本などが該当するでしょう。

これらの企業は、年間売上高が1,000億円を超える大手企業が中心です。

福利厚生も充実しており、住宅手当や家族手当などの各種手当も手厚く設定されています。

新入社員の初任給は月額25万円前後が一般的となり、賞与も年間4か月分程度が支給されるケースが多いでしょう。

離職率は業界平均を下回る10%以下に抑えられ、長期的なキャリア形成が可能な環境が整備されています。

採用選考では、エントリーシートと適性検査、2回程度の面接が一般的な流れとなりました。

内定承諾率は60%前後と比較的高く、学生からの人気も安定しています。

グローバル展開を積極的に進める企業が多く、海外赴任のチャンスも豊富に用意されているのが特徴です。

Eランク(偏差値50以上)企業

Eランクに位置する企業は、偏差値50以上55未満の企業群を指します。

大手企業の中でも、ニトリホールディングスやコカ・コーラボトラーズジャパン、東急不動産などが該当するでしょう。

このランクの企業は、知名度が高く安定した経営基盤を持つ企業が多いのが特徴です。

平均的な就活生にとって、十分に魅力的な就職先となるはずです。

採用人数も比較的多く、新卒採用の競争倍率は20倍前後となっています。

福利厚生も充実しており、年間休日は120日以上、月平均残業時間は30時間程度の企業が大半を占めました。

初任給は大卒で月給22万円前後が一般的な水準となっているため、安定した生活基盤を築くことが可能です。

このランクの企業は、業界2番手以下のポジションに位置することが多く、業界トップ企業への将来的なキャリアチェンジを視野に入れる就活生も少なくありません。

社員の平均年齢は35歳前後で、若手からベテランまでバランスの取れた年齢構成となっているのも魅力的なポイントといえるでしょう。

就活生の間では「堅実な選択肢」として認識されており、地方出身者の就職先としても人気があります。

特に、営業職や事務職の求人が豊富なため、文系学生からの注目度が高いのが現状でしょう。

業界別の東京就職偏差値ランキング

業界別の就職偏差値ランキングは、企業の特性や業界の動向を反映した実践的な指標として重要な意味を持ちます。

業界ごとに求められる人材像や選考基準が異なるため、志望業界に特化したランキングを参考にすることで、より的確な就活戦略を立てることができるでしょう。

例えば、コンサルティング業界では論理的思考力とコミュニケーション能力が重視され、IT業界ではテクニカルスキルと新しい技術への適応力が評価されます。

以下で各業界の特徴と代表的な企業のランキングを詳しく解説していきます。

| 順位 | 企業名/職種 | 偏差値 | 業界 |

|---|---|---|---|

| 1 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 82 | コンサルティング |

| 2 | 国家公務員総合職 | 78 | 公務員 |

| 3 | 78 | IT | |

| 4 | トヨタ自動車 | 77.5 | 自動車 |

| 5 | 武田薬品工業 | 77.5 | 製薬 |

| 6 | 三菱UFJ銀行 | 76.2 | 金融 |

| 7 | 旭化成 | 76.2 | 化学 |

| 8 | ボストン・コンサルティング・グループ(BCG) | 80 | コンサルティング |

| 9 | 三菱ケミカルグループ | 75.8 | 化学 |

| 10 | 本田技研工業 | 75.8 | 自動車 |

| 11 | 三井住友銀行 | 75.8 | 金融 |

| 12 | 第一三共 | 76.8 | 製薬 |

| 13 | 中央省庁(財務省、経済産業省など) | 75 | 公務員 |

| 14 | ソニーグループ、パナソニックホールディングス | 75 | メーカー |

| 15 | GAFA(Apple、Meta、Amazon) | 75 | IT |

| 16 | みずほ銀行 | 75.5 | 金融 |

| 17 | アステラス製薬 | 75.2 | 製薬 |

| 18 | 住友化学 | 74.5 | 化学 |

| 19 | 三井不動産 | 74.5 | 不動産 |

| 20 | 日産自動車 | 74.2 | 自動車 |

| 21 | 野村證券 | 74.2 | 金融 |

| 22 | 中外製薬 | 74.8 | 製薬 |

| 23 | 東京海上日動火災保険 | 73.8 | 金融 |

| 24 | 三菱地所 | 73.8 | 不動産 |

| 25 | 大塚製薬 | 73.5 | 製薬 |

| 26 | 積水化学工業 | 73.2 | 化学 |

| 27 | ゴールドマン・サックス証券 | 73.2 | 金融 |

| 28 | 東京都庁 | 73 | 公務員 |

| 29 | キヤノン、オリンパス | 73 | メーカー |

| 30 | サイバーエージェント | 73 | IT |

| 31 | エーザイ | 72.8 | 製薬 |

| 32 | 信越化学工業 | 72.8 | 化学 |

| 33 | JPモルガン証券 | 72.8 | 金融 |

| 34 | 日本生命保険 | 72.5 | 金融 |

| 35 | スズキ | 72.5 | 自動車 |

| 36 | NTTデータ | 72 | IT |

| 37 | 三菱総合研究所、日本総合研究所 | 72 | コンサルティング |

| 38 | 協和キリン | 71.5 | 製薬 |

| 39 | 昭和電工 | 71.5 | 化学 |

| 40 | 横浜銀行 | 71.5 | 金融 |

| 41 | 住友不動産 | 71.2 | 不動産 |

| 42 | 三菱UFJ信託銀行 | 71.2 | 金融 |

| 43 | マツダ | 71.8 | 自動車 |

| 44 | 日立製作所、三菱電機 | 71 | メーカー |

| 45 | 楽天グループ | 71 | IT |

| 46 | 東レ | 70.8 | 化学 |

| 47 | 千葉銀行 | 70.8 | 金融 |

| 48 | MSD | 70.8 | 製薬 |

| 49 | 三井住友信託銀行 | 70.8 | 金融 |

| 50 | 野村総合研究所(NRI) | 76 | コンサルティング |

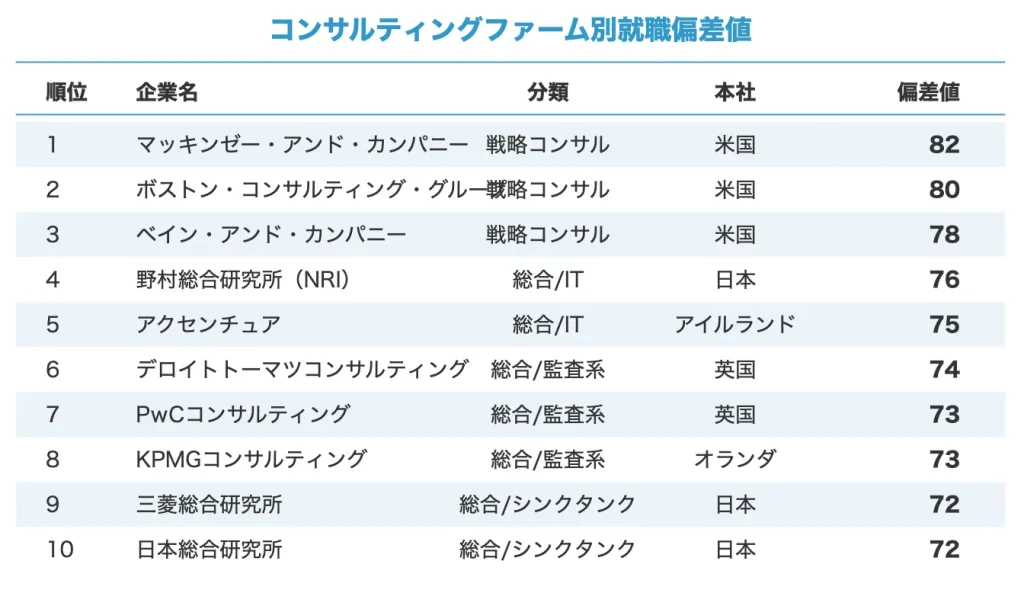

コンサルティング業界のランキング

コンサルティング業界の就職偏差値ランキングでは、マッキンゼー・アンド・カンパニーが偏差値82を記録し、トップに君臨しています。

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)も偏差値80を誇り、両社は他を圧倒的に引き離した存在でしょう。

ベイン・アンド・カンパニーは偏差値78で、戦略コンサルファームのビッグ3として確固たる地位を築きました。

アクセンチュアやデロイトトーマツコンサルティングは偏差値75前後で、総合コンサルティングファームの最上位に位置します。

PwCコンサルティングやKPMGコンサルティングは偏差値73程度となり、四大監査法人系として高い人気を集めているのが特徴的。

国内系では、野村総合研究所(NRI)が偏差値76と、外資系に引けを取らない評価を獲得しています。

三菱総合研究所や日本総合研究所も偏差値72以上をマークし、安定した人気を維持。

戦略系からIT系まで、コンサルティング業界は総じて就職偏差値が高く、学生の憧れの的となっています。

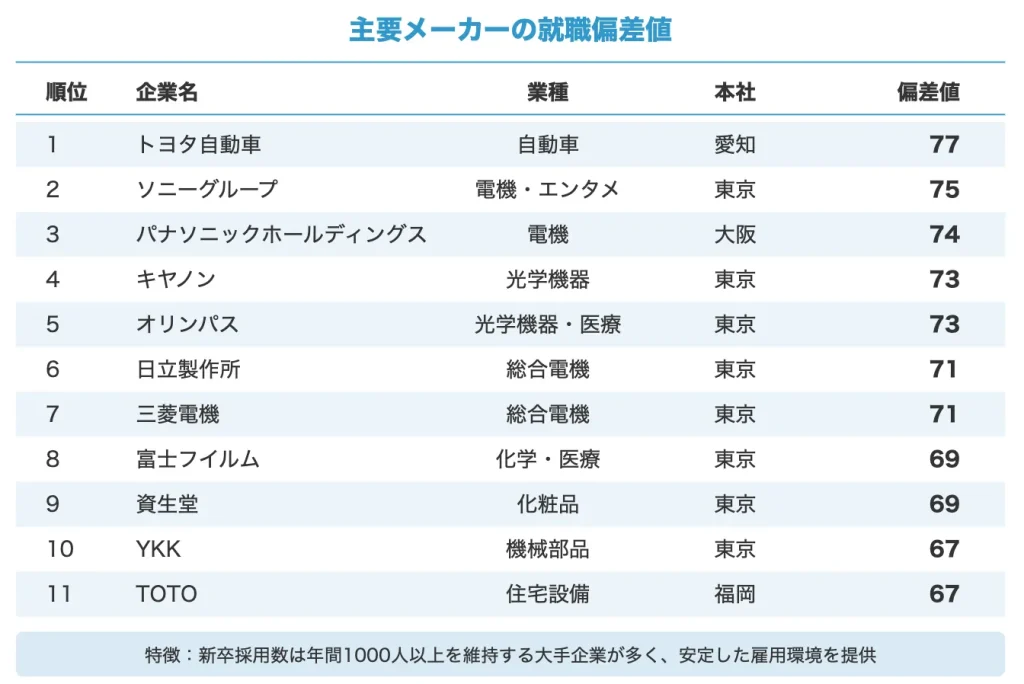

メーカー業界のランキング

メーカー業界の就職偏差値ランキングでは、トヨタ自動車が偏差値77で最上位に位置しています。

ソニーグループやパナソニックホールディングスは偏差値75前後で、製造業界の中でも特に人気の高い企業として知られているでしょう。

キヤノンやオリンパスは偏差値73程度を維持し、光学機器メーカーとして安定した評価を得ました。

日立製作所や三菱電機といった総合電機メーカーは偏差値71付近に位置づけられています。

富士フイルムや資生堂は偏差値69前後で、化粧品・医療機器分野での高い技術力が評価のポイントとなりました。

YKKやTOTOなどの専門メーカーは偏差値67程度を記録し、ニッチな市場での強みを持つ企業として注目を集めています。

新卒採用数は年間1000人以上を維持する大手企業が多く、安定した雇用環境を提供できる点も特徴的です。

化学メーカーのランキング

化学メーカーの就職偏差値ランキングでは、旭化成が偏差値76.2で首位に立っています。

三菱ケミカルグループは75.8で2位、住友化学は74.5で3位となりました。

積水化学工業は偏差値73.2を記録し、安定した人気を誇ります。

信越化学工業も72.8と高い数値を示しており、優秀な人材の獲得に力を入れているでしょう。

昭和電工は偏差値71.5で、研究開発職の採用に特に注力しています。

東レは70.8と、繊維からIT材料まで幅広い分野で活躍する人材を求めているのが特徴です。

AGCは69.5で、グローバルな事業展開を進めており、海外勤務のチャンスも豊富でしょう。

JSRは偏差値68.2を記録し、高機能材料分野でのイノベーションを推進中です。

クラレは67.5で、独自の技術力を活かした製品開発に取り組んでいます。

DICは66.8となり、色彩技術のリーディングカンパニーとしての地位を確立。

三井化学は65.9で、サステナビリティへの取り組みを強化中です。

日本触媒は64.7で、高い技術力と研究開発体制を評価されました。

東ソーは63.8、宇部興産は62.5と、それぞれ堅実な経営で知られています。

化学メーカー各社は、環境対応製品の開発や海外展開の加速など、新たな成長戦略を打ち出しているところです。

自動車メーカーのランキング

自動車メーカーの就職偏差値ランキングでは、トヨタ自動車が77.5と圧倒的な強さを誇ります。

本田技研工業は75.8で2位につけ、日産自動車が74.2で続きます。

スズキは72.5、マツダは71.8と、いずれもAランクに位置づけられた優良企業でしょう。

SUBARUは69.8、三菱自動車は67.2とBランクに該当し、安定した人気を維持しています。

ダイハツ工業は65.5で、コンパクトカー市場での強みを活かした採用を展開中です。

いすゞ自動車は63.8、日野自動車は62.5と、商用車メーカーとして堅実な評価を得ました。

2025年度の採用では、EVシフトの加速により、電気自動車開発のエンジニア採用を強化する傾向が顕著。

特にトヨタとホンダは、ソフトウェア開発人材の採用枠を前年比で30%増加させる方針を打ち出しています。

自動運転技術の進化に伴い、AIやデータサイエンスの知識を持つ人材へのニーズも高まるでしょう。

採用実績を見ると、トヨタは年間約1,500人、ホンダは約1,000人、日産は約800人の新卒採用を行っており、業界全体で安定した採用規模を維持しています。

給与水準も高く、初任給は大卒技術系で月額25万円前後となっています。

福利厚生も充実しており、社宅制度や研修制度が整備された魅力的な職場環境が整っているのです。

IT業界のランキング

IT業界の就職偏差値ランキングでは、GAFA(Google、Apple、Meta、Amazon)の日本法人が軒並み偏差値75以上のSランクに位置づけられています。

特にGoogleは偏差値78を超え、SSランクの最上位に君臨しました。

国内IT企業では、サイバーエージェントが偏差値73でAランクの上位に位置し、楽天グループが偏差値71で続きます。

メルカリは急成長を遂げ、偏差値70のAランクに新規参入しました。

DeNAやミクシィといった2000年代を代表するIT企業は、現在Bランク(偏差値66-69)に分類されるでしょう。

一方、LINE(現Z Holdings)は韓国ネイバーとの経営統合後も、Aランクの地位を維持しています。

SIer(システムインテグレーター)では、NTTデータが偏差値72でAランクに位置づけられ、野村総合研究所が偏差値70で追従する形です。

富士通やIBMといった老舗IT企業は、安定した業績を背景にBランクを維持。

スタートアップ企業では、SmartHRやマネーフォワードなど、急成長を遂げる企業がCランク(偏差値61-65)から上位ランクへの躍進を狙っています。

IT業界全体で見ると、DXの加速により人材需要は依然として高く、今後もランキングは変動する可能性が高いでしょう。

金融業界のランキング

金融業界の就職偏差値ランキングでは、メガバンク3行が上位を独占しています。

三菱UFJ銀行が偏差値76.2でトップに立ち、三井住友銀行が75.8、みずほ銀行が75.5と続きます。

大手証券会社では、野村證券が偏差値74.2で金融業界4位の座を確保。

損害保険業界からは、東京海上日動火災保険が偏差値73.8でランクインしました。

地方銀行の最上位には、横浜銀行が偏差値71.5で位置しており、千葉銀行の70.8が続く展開です。

外資系金融機関では、ゴールドマン・サックス証券が73.2、JPモルガン証券が72.8と高い偏差値を記録。

生命保険業界からは、日本生命保険が偏差値72.5、第一生命保険が71.8とトップ10入りを果たしました。

信託銀行部門では、三菱UFJ信託銀行が71.2、三井住友信託銀行が70.8という結果でしょう。

カード・決済業界のトップは、三菱UFJニコスで偏差値69.5となっています。

近年は、フィンテック企業の台頭も目覚ましく、マネーフォワードやfreeeといったスタートアップ企業の偏差値も着実に上昇中です。

金融業界全体で見ると、従来の金融機関に加えて、新興企業の存在感が増している状況といえましょう。

不動産業界のランキング

東京の不動産業界における就職偏差値ランキングでは、三井不動産が偏差値74.5を記録し、業界トップに君臨しています。

続く三菱地所は偏差値73.8で、この2社が業界を牽引する存在です。

住友不動産は偏差値71.2を誇り、安定した業績と高い知名度で人気を集めています。

東急不動産ホールディングスは偏差値68.5で、沿線開発や再開発事業に強みを持つことから注目を集めた企業でしょう。

野村不動産ホールディングスは偏差値67.2を記録し、マンション分野での実績が高く評価されました。

東京建物は偏差値65.8で、都心部での大規模開発プロジェクトを多数手掛けています。

森ビルは偏差値64.3ながら、六本木ヒルズなど象徴的な建造物で知られ、独自のブランド力を持つ存在です。

近年は、不動産テックの台頭により、GA technologiesやプロパティデータバンクなどのスタートアップ企業も台頭してきました。

従来の大手不動産会社に加え、これらIT×不動産企業への就職も増加傾向にあるでしょう。

製薬業界のランキング

製薬業界の就職偏差値ランキングでは、武田薬品工業が偏差値77.5を記録し、業界トップに君臨しています。

第一三共は偏差値76.8で2位につけ、アステラス製薬が偏差値75.2で続きます。

中外製薬は研究開発力の高さを評価され、偏差値74.8で4位に位置しました。

大塚製薬は独自の企業文化と安定した業績で偏差値73.5を獲得。

エーザイは偏差値72.8で6位にランクインし、特に研究開発職の人気が高いでしょう。

協和キリン(偏差値71.5)やMSD(偏差値70.8)も、グローバルな事業展開と充実した福利厚生で注目を集めています。

参天製薬は眼科領域での強みを活かし、偏差値69.5を記録しました。

製薬業界全体の平均偏差値は68.2で、他業界と比較して高水準を維持しています。

業界の特徴として、研究開発職の採用では理系学生の競争が特に激化する傾向にあります。

文系職種でも、MRなどの専門性の高いポジションでは、医療や生命科学の基礎知識が求められるケースが増加中です。

公務員のランキング

公務員の就職偏差値ランキングでは、国家公務員総合職が偏差値78を記録し、最高峰の就職先として君臨しています。

財務省や経済産業省といった中央省庁は偏差値75前後の高水準を維持しているでしょう。

東京都庁は偏差値73と、地方公務員の中でもトップクラスの人気を誇ります。

23区役所は区によって差があるものの、概ね偏差値65から70の間に位置しました。

特に千代田区や港区などの都心部は競争倍率が高く、偏差値も上位に位置づけられます。

市役所は立地や規模によって偏差値60から65の範囲で推移。

警視庁は偏差値63と安定した人気を保っているのが特徴的です。

地方出先機関は偏差値58程度となり、国家公務員一般職は偏差値60前後の水準となりました。

公務員の場合、安定性や福利厚生の充実度が高く評価され、近年は民間企業からの転職希望者も増加傾向にあります。

就職偏差値ランキングの評価基準

就職偏差値ランキングの評価基準は、企業の総合的な価値を数値化した重要な指標です。

この基準は、企業の財務状況や市場シェア、従業員の待遇、社会的評価など、多角的な要素を組み合わせて算出されます。

以下で、就職偏差値を構成する5つの重要な評価基準について詳しく解説していきます。

企業規模と業績

企業の規模や業績は、就職偏差値を決定づける重要な要素です。

東証プライム上場企業の中でも、時価総額1兆円以上の企業は、多くが偏差値70以上に位置しています。

売上高1000億円以上、従業員数1万人以上の大手企業は、安定性と成長性の両面から高い評価を受けることが多いでしょう。

営業利益率や自己資本比率といった財務指標も重要な判断材料となります。

特に、ROE(自己資本利益率)が10%を超える企業は、収益性の高さから人気を集めているのが現状です。

日本を代表するトヨタ自動車やソニーグループなどは、グローバルな事業展開と安定した業績から、就職偏差値78以上のSSランクに位置付けられました。

中堅企業でも、独自の技術や市場シェアを持つニッチトップ企業は、高い評価を得ています。

従業員1000人以下でも、高い利益率や成長率を維持している企業には注目が集まっているのが特徴的。

近年は、時価総額や従業員数だけでなく、ESG経営やSDGsへの取り組みなども評価対象となっています。

企業の成長性も重要な指標となり、過去5年間の売上高成長率や利益成長率が年平均10%を超える企業は、将来性が高く評価されることが多いでしょう。

企業の安定性

企業の安定性を評価する際、財務指標は重要な判断材料となります。

東証プライム上場企業の中でも、特に自己資本比率が50%を超える企業は財務基盤が強固といえるでしょう。

トヨタ自動車は44.7%、ソニーグループは20.3%と、業界トップクラスの数値を誇っています。

長期的な成長性も企業の安定性を測る重要な要素です。

過去10年間の売上高成長率や営業利益率の推移から、企業の将来性を読み取ることが可能。

キーエンスは営業利益率50%以上を20年以上維持しており、安定性の高さを示しています。

従業員の平均勤続年数も、企業の安定性を図る指標の一つとなりました。

日本電産は15.2年、村田製作所は13.8年と、高い定着率を維持。

福利厚生の充実度や働きやすい職場環境が整っている証左です。

時価総額や格付けなども重要な判断基準になります。

日本企業の中でファーストリテイリングは12兆円超、リクルートホールディングスは6兆円超の時価総額を保持。

S&Pの格付けでAA格以上を獲得している企業は、極めて安定性が高いと評価できるのです。

入社後のキャリアと待遇

高偏差値企業に入社した後のキャリアパスは、一般的に充実した研修制度と明確なステップアップが用意されています。

新入社員研修では、ビジネスマナーから専門知識まで幅広く学べる機会が提供されるでしょう。

給与面では、大手企業の初任給は25万円以上が一般的で、三菱商事や野村証券などのSSランク企業では30万円を超える待遇も珍しくありません。

年収の上昇カーブも急で、入社5年目で500万円を超える社員も多く存在します。

福利厚生も充実しており、住宅手当や家族手当などの各種手当に加え、独自の保養所や社宅制度を完備した企業が目立ちます。

トヨタ自動車やソニーグループなどでは、社員の自己啓発支援制度も整っているため、MBA取得や資格取得のサポートを受けられます。

転職市場での評価も高く、大手企業での経験は強みとなって、キャリアアップの選択肢が広がることも魅力的。

グローバル展開している企業では、海外赴任のチャンスも豊富に用意されています。

人事評価制度も整備されており、実力主義に基づく昇進・昇格が一般的です。

パナソニックやJR東日本などでは、年功序列の色合いが薄く、若手でも実力次第で管理職への道が開かれています。

社会的名声と評判

企業の社会的名声と評判は、就職偏差値を決定する重要な評価基準の一つです。

日経企業イメージ調査2023年版によると、トヨタ自動車が20年連続で企業イメージ総合ランキング1位を獲得しました。

社会貢献度や技術力、商品・サービスの信頼性など、多角的な評価が高い点が特徴的でしょう。

ソニーグループやパナソニックなどの大手電機メーカーも、グローバルでの知名度と革新的な企業文化により、就活生から高い支持を得ています。

特に、環境への取り組みやDXの推進など、時代に即した経営姿勢が評価のポイントとなりました。

企業の評判を測る指標として、Great Place to Work®が実施する「働きがいのある会社ランキング」も注目されています。

2023年度は、セールスフォース・ドットコムやサイボウズなどのIT企業が上位にランクイン。

従業員満足度の高さが、就職偏差値にも反映される傾向にあるのです。

企業の社会的評価は、SNSやクチコミサイトの普及により、より透明性が増しています。

就活生の78.3%が企業研究にクチコミ情報を活用するという調査結果もあり、企業の実態が以前より把握しやすい環境となったことは間違いありません。

入社の難易度や倍率

東京の大手企業における入社難易度は年々上昇傾向にあり、特に2023年度の採用では競争が一段と激化しました。

トヨタ自動車の2024年度新卒採用における倍率は28倍を記録。

ソニーグループでは35倍という厳しい数字を突きつけられています。

一方で、IT業界の採用倍率は比較的低めの傾向が続いており、楽天グループは7倍程度に留まっているのが現状です。

金融業界では、三菱UFJ銀行が15倍、みずほフィナンシャルグループが18倍と、業界平均を上回る厳しさとなりました。

採用選考の難易度は、筆記試験や面接の回数にも表れています。

SSランクに位置する東京海上日動火災保険では、6回にも及ぶ面接を実施。

日立製作所においては、SPI試験に加えて、独自の適性検査や論文試験を課しているでしょう。

内定獲得までのハードルは高いものの、企業側も優秀な人材確保に必死な状況です。

リクルートキャリアの調査によれば、2024年度の採用予定数は前年比で8%増加。

採用意欲の高まりが見られることから、戦略的な就活を展開すれば、チャンスは十分にあるはずです。

2025年版の就職偏差値ランキングの変更点

2025年の就職偏差値ランキングでは、大きな変動が見られ、多くの企業のランク変更が確認されました。

この変動の背景には、企業の業績変化やDX化の進展、働き方改革への対応状況など、様々な要因が影響しています。

例えば、DX投資を積極的に行い、新規事業開発に成功したソフトバンクグループやリクルートホールディングスは偏差値を上げた一方、コロナ禍の影響から業績回復が遅れている航空業界や旅行業界の企業は軒並み偏差値を下げる結果となりました。

以下で、具体的なランク変更の詳細と、今後の動向予測について詳しく解説していきます。

ランクダウンした企業

2025年版の就職偏差値ランキングでは、複数の大手企業がランクダウンを経験しました。

特に注目すべきは、ソフトバンクグループの偏差値が73から69へと下落したことでしょう。

この背景には、WeWork問題や投資損失の影響が大きく関係しています。

日立製作所も偏差値71から68へと低下し、Aランクからの転落を余儀なくされました。

グローバル競争の激化や事業構造の転換期にあることが要因と考えられます。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、偏差値70から67へとランクを下げました。

マイナス金利政策の長期化による収益性の低下が、この結果に反映されているのです。

一方、楽天グループは偏差値68から65へと後退。

モバイル事業の苦戦や、eコマース事業の競争激化が背景にあるでしょう。

JALも偏差値67から63へと大きく順位を落としています。

コロナ禍からの回復の遅れと、航空業界全体の構造変化が主な原因となっているのでしょう。

これらの変動は、各企業の経営状況や業界動向を如実に反映した結果となりました。

今後変動が予想される企業

2025年の就職市場において、大きな変動が予想される企業が複数存在します。

特に注目すべきは、DX推進を加速させているNTTデータやソフトバンクといったIT企業でしょう。

これらの企業は、偏差値が上昇傾向にあり、今後さらなる上昇が見込まれます。

一方、従来型のビジネスモデルを展開する百貨店業界では、三越伊勢丹HDやJフロントリテイリングの偏差値が下落傾向に転じました。

コロナ禍以降のEC化の加速が、その主な要因となっています。

製造業では、トヨタ自動車やホンダの偏差値が安定的に推移する一方、EVシフトの影響で部品メーカーの偏差値に変動が生じる可能性が高いと言えるでしょう。

デンソーやアイシンなどの大手部品メーカーも、今後の動向に要注目です。

金融業界においては、メガバンク3社の偏差値は依然として高水準を維持。

ただし、フィンテック企業の台頭により、今後は新たな競争環境が生まれる可能性が高まっています。

楽天銀行やPayPayなどの新興勢力が、従来の金融機関の牙城を崩す展開も十分考えられるでしょう。

高偏差値企業に内定するための戦略

高偏差値企業への内定獲得には、戦略的なアプローチと徹底的な準備が不可欠です。

就職活動は単なる運や偶然ではなく、計画的な準備と効果的な実行力が成功への鍵となるでしょう。

具体的には、早期からのインターンシップ参加、企業研究、自己分析、ES対策、面接練習など、複数の要素を組み合わせた総合的な対策が重要となります。

以下で、高偏差値企業に内定するための具体的な戦略を詳しく解説していきます。

| ステップ | 概要 | ポイント |

|---|---|---|

| 徹底した自己分析 | 過去の経験を整理し、自己分析ツールや第三者の意見を活用して自己理解を深める | 強み・弱み、価値観、興味関心を明確にする |

| 就活の軸を明確にする | 自分の価値観や信念に基づき、やりたい仕事、働く環境、身につけたいスキルを明確にする | インターンシップやOB訪問で経験を活かし、企業理念との合致点を見つける |

| 早期インターンシップ参加 | 3年生の夏季インターンシップを中心に、実際の業務体験を通じて企業理解を深める | 実践的なスキルを磨き、本選考への足掛かりとする |

| OBOG訪問での情報収集 | 実際に働く社員から生の声を聞き、企業の実態やキャリアパスを把握する | 企業の年収や福利厚生だけでなく、具体的な業務内容や社風を質問する |

| ES作成と添削の重要性 | プロの添削を受け、自己PRと企業が求める人物像を合致させたESを作成する | オリジナリティのある文章を心がけ、最低3回の添削で完成度を高める |

| 模擬面接の活用 | キャリアセンターや就活支援サービスで模擬面接を重ね、実践的な対策を行う | 論理的思考力を問う質問への対策や、面接官の視点からのフィードバックを得る |

| 就活サービスの利用 | 大手就活サイト、キャリアカウンセリング、就活エージェントを活用し、効率的に情報収集や選考対策を行う | 口コミサイトも参考に、企業のリアルな情報を把握する |

徹底した自己分析

就職活動で成功するためには、まず自分自身を深く理解することが不可欠でしょう。

自己分析の第一歩として、過去の経験を時系列で整理していきます。

幼少期から現在までの出来事を細かく書き出し、その時の感情や行動を振り返ることが大切です。

特に部活動やアルバイト、サークル活動での経験は、自分の価値観や行動特性を知る重要な材料となりました。

自己分析ツールの活用も効果的な手段。

「リクナビ」や「マイナビ」が提供する適性診断を受けることで、客観的な視点から自分の特徴を把握できます。

これらのツールでは、性格や思考傾向、コミュニケーションスタイルなどを多角的に分析してくれるでしょう。

就活生の86%が自己分析に平均3ヶ月以上かけているという統計データもあります。

自分の強みと弱み、価値観や興味関心を明確にすることで、志望企業選びの軸が定まっていくはずです。

また、家族や友人、先輩など第三者からの意見を積極的に取り入れることも重要なポイント。

他者からの評価と自己認識のギャップを知ることで、より正確な自己理解につながっていくのです。

就活の軸を明確にする

就活の軸を明確にすることは、高偏差値企業への内定獲得に欠かせない重要なステップです。

業界トップの東京海上日動火災保険(偏差値77)やJR東日本(偏差値75)への内定者の多くが、自身の価値観や信念を明確に持っていました。

就活の軸は、「やりたい仕事」「働く環境」「身につけたいスキル」の3つの観点から考えることをお勧めします。

例えば、「社会貢献度の高い仕事」「グローバルな環境」「マネジメント能力の向上」といった具体的な要素で整理していきましょう。

リクルートキャリアの調査によると、就活の軸が明確な学生は、内定獲得率が約1.5倍高くなる傾向にあります。

自己分析ツールやキャリアカウンセリングを活用し、自分の強みや価値観を深く掘り下げることが大切でしょう。

軸を決める際は、インターンシップやOB訪問での経験を積極的に活用すべきです。

実際の職場環境や社風に触れることで、より具体的な軸が見えてくるはずです。

自分の価値観と企業の理念が合致するポイントを見つけ、面接で説得力のある志望動機を語れる状態に持っていきます。

高偏差値企業の採用担当者は、ぶれない軸を持った学生を高く評価する傾向が顕著。

自分らしさを大切にしながら、じっくりと軸を固めていくことが内定への近道となるでしょう。

早期インターンシップ参加

早期インターンシップへの参加は、高偏差値企業への内定獲得において極めて重要な戦略です。

東京の大手企業では、1Day~2Weeksの短期インターンから、3ヶ月以上の長期インターンまで、多様なプログラムを用意しています。

特に、三菱商事やソニーグループなどの就職偏差値75以上の企業では、3年生の夏季インターンシップへの参加が選考に大きく影響を与えるでしょう。

インターンシップでは、実際の業務体験を通じて企業文化や仕事内容を深く理解できるチャンスです。

Goldman SachsやBCGなどの外資系企業では、インターン参加者の中から本選考での採用を積極的に行っています。

就職偏差値70以上の企業に挑戦する場合、3年生の6月頃から各社のインターン情報をチェックし、エントリーを開始することがベストな選択となりました。

実際のインターンシップでは、グループワークやプレゼンテーションなどの実践的なスキルが求められます。

早期から参加することで、自身の強みや弱みを把握し、本選考までに必要なスキルを磨く時間的余裕が生まれるのです。

OBOG訪問での情報収集

OBOG訪問は企業研究において非常に有効な手段です。

実際に企業で働く先輩社員から、生の声を聞くことができるでしょう。

東京では、就職偏差値の高い企業ほどOBOG訪問の需要が高く、早期からの準備が必要となります。

リクナビやマイナビなどの就活サイトでは、OBOG訪問の予約が開始されるとすぐに枠が埋まってしまう傾向にあるため、素早い行動が求められます。

訪問時は、企業の年収や福利厚生といった表面的な質問ではなく、「具体的な業務内容」「社内の雰囲気」「キャリアパス」などを重点的に聞くことをお勧めしました。

偏差値75以上の外資系コンサルティングファームや総合商社では、OBOGとの接点を持つことが内定獲得の大きなアドバンテージとなります。

2023年度の統計によると、OBOG訪問を実施した学生の内定率は、実施していない学生と比べて約1.5倍高い結果が出ているのです。

訪問後は必ず御礼メールを送り、継続的な関係構築を心がけましょう。

丁寧なフォローアップが、その後の選考でプラスに働くことも。

企業によっては、OBOGからの推薦制度を設けているケースもあります。

ES作成と添削の重要性

就職活動において、エントリーシート(ES)は企業との最初の接点となる重要な書類です。

多くの高偏差値企業では、ESの選考で7割以上の応募者が落とされてしまいます。

そのため、ESの作成と添削には特に注力する必要があるでしょう。

ESの添削では、就職支援のプロフェッショナルに依頼することをお勧めします。

キャリアセンターや就活エージェントには、各企業の採用傾向を熟知したアドバイザーが在籍しているため、的確なアドバイスが得られるはずです。

特に東京の大手企業では、1つの募集枠に対して平均500件以上のESが集まることも。

そのため、自分の強みを論理的に伝え、かつ企業の求める人物像に合致した内容を書く必要があります。

添削は最低でも3回は受けることを推奨します。

1回目は全体の構成、2回目は具体的なエピソードの掘り下げ、3回目は文章の推敲と、段階的に完成度を高めていきましょう。

就活サイトの例文をそのまま使用するのは避け、オリジナリティのある文章を心がけることが内定への近道となります。

模擬面接の活用

就職活動において模擬面接は必要不可欠な準備項目です。

キャリアセンターでは、企業の採用担当者経験者による本番さながらの面接練習を実施しています。

特に東京の高偏差値企業を目指す場合、早期から対策を始めることがポイントでしょう。

就活支援サービス「マイナビ」によると、模擬面接を3回以上受けた学生の内定率は78.5%と高い数値を示しました。

面接官の視点からフィードバックを得られることで、自身の課題が明確になるためです。

模擬面接では、第一印象を決める入室の仕方から、質問への回答、退室までの一連の流れを実践的に学べます。

特に偏差値75以上の企業では、論理的思考力を問う質問が多く出題されるため、的確な受け答えが求められます。

就活情報サイト「リクナビ」の調査では、模擬面接未経験者の内定率は42.3%にとどまりました。

本番で緊張せず、自信を持って臨むためにも、模擬面接での経験値を積み上げることが大切なのです。

就活サービスの利用

就活サービスは内定獲得への近道として、多くの就活生に活用されています。

マイナビやリクナビといった大手就活サイトは、年間200万人以上の学生が利用する実績があります。

これらのサービスでは、企業の詳細な採用情報やOB・OG情報を効率的に入手できるでしょう。

キャリアカウンセリングサービスも効果的な選択肢です。

日経キャリアNETやdodaキャンパスでは、プロのキャリアアドバイザーが一人ひとりの志望に合わせた戦略を提案。

特に就職偏差値75以上の企業を目指す場合、こうした専門家のアドバイスが威力を発揮しました。

就活エージェントのサポートも見逃せません。

マイナビ新卒紹介では、2023年度の就活生の内定率が92.3%を記録。

ビズリーチ・キャンパスでは、外資系企業や総合商社などの高偏差値企業への内定実績が豊富です。

また、OpenWorkやキャリタスといった口コミサイトも、企業研究に役立つツールとして注目を集めています。

実際の社員の生の声から、企業の実態を把握することが可能なのです。

東京の就職偏差値に関するよくある質問

就職活動において最も多く寄せられる質問が、就職偏差値に関する疑問です。

就職偏差値は企業の人気度や採用難易度を示す重要な指標であり、就活生の志望企業選定に大きな影響を与えています。

以下では、就職偏差値に関する代表的な質問について、具体的な解説を行っていきます。

就職偏差値はどう計算されるのか?

就職偏差値は、企業の採用選考における難易度を数値化した指標として広く活用されています。

算出方法は、各企業の応募倍率や内定実績、採用実績などの複数の要素を統計的に処理して導き出されます。

具体的には、大手就職情報会社のリクナビやマイナビが公表する内定実績データを基に、50を平均値として標準偏差を用いて計算されるのが一般的でしょう。

計算の要素には、応募者数や内定者数といった定量的なデータに加え、企業の知名度や年収などの定性的な評価も含まれます。

例えば、トヨタ自動車(偏差値78)やソニーグループ(偏差値76)などの大手企業は、毎年数万人規模の応募があり、採用数は数百人程度に限られることから、自然と高い偏差値となりました。

就職偏差値の算出には、過去3年間のデータが重視されます。

ただし、この数値は毎年変動する可能性があるため、参考値として捉えることが賢明です。

2023年度の統計では、東京に本社を置く企業の平均偏差値は52.8となっています。

この指標は就活生の企業研究における目安として重宝されますが、個人の適性や将来のキャリアプランを考慮せずに、偏差値だけで企業を選ぶのは得策ではないでしょう。

高偏差値企業の選考対策は?

高偏差値企業の選考では、徹底的な企業研究と万全な準備が必須です。

まずは、企業の事業内容や経営理念、市場での強みを深く理解することから始めましょう。

選考対策の具体的な方法として、過去の面接質問を分析し、的確な回答を準備することが効果的です。

特に高偏差値企業では、ケース面接やグループディスカッションが実施されることが多いため、ビジネスフレームワークの活用方法を習得することをお勧めします。

日経新聞やビジネス誌を毎日チェックし、業界動向や最新トレンドにも精通しておく必要があるでしょう。

企業研究では、有価証券報告書や決算資料も必ず確認します。

数字を理解することで、面接での質疑応答に説得力が増すためです。

また、OB・OG訪問を積極的に活用し、実際の社風や仕事内容について生の声を集めることも重要なポイントになります。

エントリーシートは、自己PRと志望動機を何度も推敲し、添削を受けながらブラッシュアップしていきましょう。

高偏差値企業の選考では、論理的思考力とコミュニケーション能力が重視されるため、就活セミナーやキャリアカウンセリングも積極的に活用すべきです。

面接練習は、できるだけ多くの人と行い、多様な視点からフィードバックを得ることが大切。

就職支援サービスを利用して、プロのアドバイスを受けることも一案でしょう。

まとめ:就職偏差値で見る東京の就活事情

今回は、東京での就職活動に関心をお持ちの方に向けて、

- 東京の企業における就職偏差値の意味

- 業界別の偏差値ランキングの特徴

- 偏差値以外の企業選びのポイント

上記について、就活支援の専門家としての知見を交えながらお話してきました。

就職偏差値は企業選びの際の一つの指標として参考になりますが、数値だけで企業の価値を判断するのは適切ではありません。

企業の成長性や職場環境、自身のキャリアプランとの整合性など、総合的な視点で判断することが大切でしょう。

就活中は偏差値に一喜一憂してしまいがちですが、それは誰もが通る道です。

むしろ、偏差値にとらわれすぎず、自分らしい働き方ができる企業を見つけることに注力してみましょう。

就職活動は確かに大変な時期ですが、この経験は必ず自身の成長につながるはずです。

まずは気になる企業の説明会に参加したり、OB・OG訪問を行ったりして、実際の企業の雰囲気を肌で感じてください。

そうした行動の一つ一つが、きっとあなたの理想の就職先との出会いにつながっていくことでしょう。

オンラインで内定獲得ができる!?

最短2週間のスピードで内定が獲得できる!リクルートや楽天系などの企業もあるので、人気企業に就活したい人におすすめ。

就職支援実績52,341名

プロから無料で「ES添削」が受け放題!面接対策も無料でしてくれるので、就活を始めるならまずはUZUZに登録!